糖質制限食は是か非か

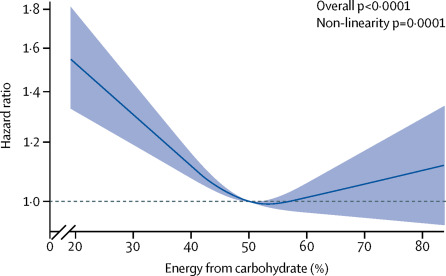

近年ブームの糖質制限食ですが、海外で有名な医学雑誌Lancetに15,000人に及ぶ45-64歳の人を25年間追跡して炭水化物の摂取量と死亡率を調べた前向きコホート研究が発表されています。Seidelmann,SB,et al.The Lancet Public Health 2018,3:e419-428

これによると一番死亡率が低かったのが50%を炭水化物で摂るグループで、あとは高くても、低くても死亡率が上昇するという結果でした。過剰な糖質制限食の長期的な安全性については結論が出ていませんが、栄養摂取量は糖質、脂質、タンパク質のバランスを考えないとなりません。

知っていますか三次喫煙

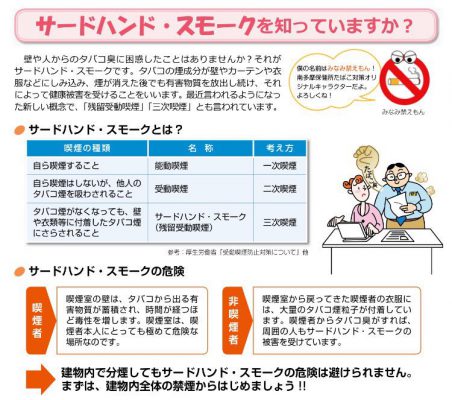

タバコの害についてタバコの副流煙による受動喫煙はよく知られていますが、新しい概念として三次喫煙(サードハンドスモーク)があります。タバコ由来のニコチンや化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類、部屋や自動車のソファやカーペット、カーテンなどの表面に付着して残留することが知られています。それが反応、再放散したものが汚染源になり、三次喫煙が発生すると考えられています。部屋で過ごす時間が長い乳幼児などでは三次喫煙による影響が懸念されます。

車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが示されています1)。またカリフォルニア大学リバーサイド校を中心とした研究グループによると、タバコの煙にさらされたコットンのクロスから、赤ちゃんや成人がどれくらいの影響をうけるか推定したところ、受動喫煙に比べサードハンドスモークでうけるニコチンは、赤ちゃんや子供で6.8倍以上、成人で24倍以上となり、さらにニトロソアミンについては、赤ちゃんや子供で16倍以上、成人で56倍以上といわれています2)。

東京オリンピック・パラリンピック開催の前の2020年4月より健康増進法が改正になります。 改正法は望まない受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わないこと)を防止することが目的です。

住宅や旅館、ホテルの客室を除くすべての施設や公共交通機関が対象となります。学校や病院、行政機関は敷地全体を禁煙とし、受動喫煙が起きない屋外の決められた場所でしか喫煙できなくなります。

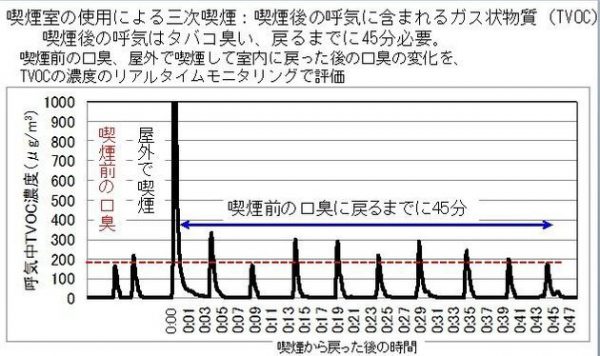

ここで問題になるのが、前述の三次喫煙です。産業医科大学の報告によると、たとえ屋外で喫煙をしたとしても、喫煙前の呼気に戻るのに45分かかると報告しました。これを踏まえて奈良県生駒市が、喫煙した職員は「45分間、エレベーターの利用を禁止」とする受動喫煙対策を2019年4月1日から導入しています。

これからは「タバコの煙」だけでなく「タバコの臭い」にも気を付ける必要があります。

1) Sleiman M et al. Formation of carcinogens indoors by surface-mediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential thirdhand smoke hazards. Proc. Natl. Acad. Sci. 107(15):6576-81, 2010.

2) Bahl V et al. Thirdhand cigarette smoke: factors affecting exposure and remediation. PLoS One. 9 (10):e 108258, 2014.

隠れ心房細動に要注意

脳梗塞の原因となる不整脈として心房細動が有名です。心房細動は心原性脳梗塞の原因となりなす。この心原性脳梗塞は脳梗塞の中でも最も重症であり、死亡率も高く、命を取り留めても重い後遺症を残すことが多く、寝たきりの原因になります。脳梗塞による寝たきりの80%は心原性と言われています。

心房細動はいきなり発症するのではなく、最初は数秒間の発作で出現します。これを発作性心房細動といいます。発作性心房細動をくり返すと、慢性化します。

心房細動の患者数は約100万人で、加齢とともに有病率が増加します。この100万人と同程度に心房細動と診断されていない心房細動患者(隠れ心房細動)がいるといわれています。隠れ心房細動というのは不整脈の発作があるにもかかわらず、医療機関に受診した時には不整脈発作はおさまっており心電図で診断できない場合を指します。

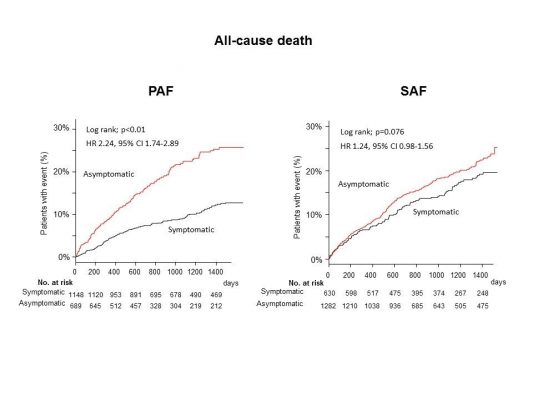

この隠れ心房細動の患者の予後を調べた論文があります。結果は隠れ心房細動患者のほうが心房細動と診断された患者より死亡率が高い結果でした。Esato.et.al Chest 2017

下の図のグラフの赤い実線が隠れ心房細動の患者の死亡率です。発作性心房細動(PAF)、持続性心房細動(SAF)のいずれも隠れ心房細動患者の死亡率が高くなっています。

脈がおかしいなと思ったら、一度は循環器専門医に受診してください。

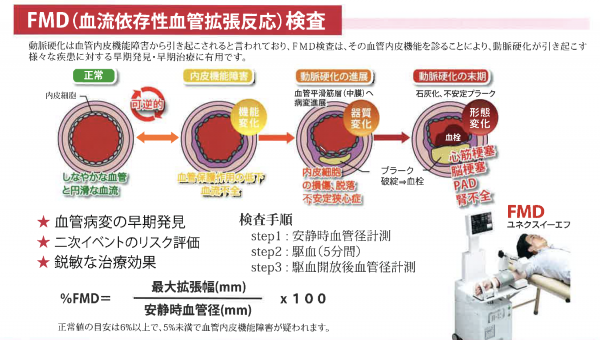

動脈硬化の検査機器を導入しました。(血管内皮機能検査:FMD検査)

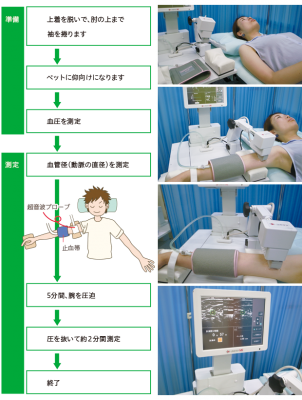

当院ではこのたび、新しい検査機器を導入いたしました。動脈は三層構造から成り立っており、一番内側に内皮細胞があります。動脈硬化はこの一番内側の血管内皮機能障害から引き起こされると言われています。このFMD検査は一般の血液検査ではわからない血管内皮細胞の働きを超音波を用いて評価します。検査時間は約10分を要しますが、超音波検査なので低侵襲で行えます。さらに血管内皮細胞の障害度から将来的な心血管疾患発症イベントのリスクを計算できます。

血管内皮細胞機能は生活習慣の見直しで改善することも証明されています。

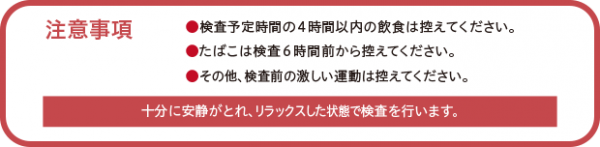

正確な測定には絶食(6時間以上)で行うことが勧められております。生活習慣病にかかっている方は追加の検査としてお勧めします。保険収載されており検査料金は3割負担の方で窓口負担600円でできます。

診療時間変更のお知らせ

本日10月12日(土)は大型台風の接近のため診療は12時で終了いたします。

2019年度インフルエンザ予防接種について

2019年度のインフルエンザ予防接種を10月15日(火)から開始いたします。65歳未満の任意接種の希望者はホームページの予約サイトから予約をお願いいたします。電話での受付は行っておりませんので、よろしくお願いいたします。

予防接種の時間は以下の時間から選んでください。

月・火・水 12:00~12:30、18:00~19:00

金 18:00~19:00

土 12:00~14:00

任意接種予約期間は10月15日(火)~12月14日(土)になります。

65歳以上の伊丹市在住の方と生活習慣病などで当院に通院中の方は予約不要です。

明日10月8日(火)からネット予約可能になります。料金はホームページに記載しております。